鐙摺城とは

鐙摺城(あぶずり-じょう)は、神奈川県三浦郡葉山町にある平山城です。

旗立山、軍見山、丸山とも呼ばれ、葉山の海に突き出すような小山に築かれています。

平安時代末期である1177年(治承元年)、伊豆にて配流の身であった源頼朝が、挙兵する前にお忍びで三浦を訪れました。

このとき、鐙摺にある三浦義明(三浦大介義明)の3男である太多和三郎義久の別邸(鐙摺屋敷・大多和氏邸)を訪れたと言います。

そのとき、小さな山に城を築城する計画を聞いて、その海岸近くの小さな山に2人で登った際に、道が狭くて、源頼朝の鎧がすれたことから、源頼朝が「鐙摺城」と名付けたとされます。

スポンサーリンク

鐙摺城を築城したのは、三浦義明(三浦大介義明)とされますが、城主としては三浦義澄ともあります。

ただし、実際は近くに別邸がある大多和義久が守備したものと推測されます。

旗立山とも呼ばれる由縁は、1180年、石橋山の戦いに間に合わなかった三浦勢は、退却する際に鎌倉・由比ヶ浜のあたりで畠山重忠の軍勢と小競り合いになります。

そして、更に退いた三浦義澄が、この山に旗を立てて気勢を上げ、敗戦の軍を鼓舞したという伝説から、旗立山とも呼ばれます。

実際に三浦勢は、鐙摺城の北側にある小浜に集結して、300騎が船に乗船して源頼朝に合流しようと試みましたが、天候が悪くて遅れたようです。

また、源頼朝の最初の妻・八重姫の父である伊東祐親は、挙兵に従わなかったため、自分を恥じて1182年に自刃したともされていますが、この時、三浦義澄に預けられていました。

そして、自害した場所は、この鐙摺ともされることから、鐙摺城の山頂部には、伊東祐親供養塔があります。

訪問時は、草に隠れていて、ほとんど、見えない状態でしたが・・。

また、1182年11月10日、源頼朝の妾である亀の前が、住んでいた飯島(逗子)にある伏見広綱の屋敷を、北条政子の恨みで打ち壊させた際に、伏見広綱と亀の前は、命からがら大多和義久の鐙摺(葉山)の邸宅へ逃れています。

その後、戦国時代になって、1512年、三浦勢は北条早雲との、小坪の戦いにて敗れて、相模・住吉城から、鐙摺城に退却します。

このとき、三浦道寸がこの山に登って物見したと言う事から、軍見山とも呼ばれます。

スポンサーリンク

登城方法

相模・鐙摺城跡への交通アクセス・行き方ですが、逗子駅・新逗子駅」から路線バスに乗り、鐙摺バス停下車です。

駐車場はないので、近くのコインパーキング(あずぶり駐車場)か、葉山マリーナの有料駐車場利用となります。

鐙摺城への登城方法ですが、東側にある葉山日影茶屋さんの3台ほどの駐車場から、登っていけね赤茶色の階段が、登城口になります。

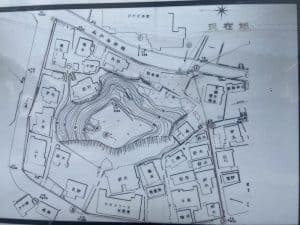

当方のオリジナル地図でも、ポイントしております、

階段を上がって行くと、やがて、ひとりが歩ける狭い山道になり、2分ほどで本丸に到着します。

2回目の再訪時(6月)に、登城してみましたが、草で道も隠れている箇所もあり、草をかき分けながら登って行きました。

上記写真でもご紹介したとおり、本郭も草ぼうぼうで、伊東祐親の供養塔も、草に隠れていて、見つけるのに苦労しました。

スポンサーリンク

訪問する場合には、冬が良さそうです。

周辺道路も混雑しますので、道路渋滞も、冬でしたら、少ないでしょうしね。

・5分でわかりやすい【源頼朝】の解説「鎌倉幕府・征夷大将軍・鎌倉殿」旧相模川橋脚も (鎌倉殿の13人)

・畠山重忠がよくわかる解説~武蔵最大勢力として忠義を貫いた武士の鑑

・三浦義澄 三浦義村 三浦半島にある三浦義村の墓

・鎌倉城とは 鎌倉幕府が築かれた鎌倉の城域

・石橋山古戦場【源頼朝挙兵の地】

・大多和城(太田和城・大田和城) 大多和義久の居城

・相模・岡崎城 三浦同寸の城

・相模・住吉城 三浦道寸が逃れた城

・三浦道寸(三浦義同)~三浦義同と三浦氏

・亀の前【源頼朝の妾】おもしろ解説

・伊東祐親の解説~八重姫の父で源頼朝の命を狙った伊東氏

・大多和城(太田和城・大田和城) 大多和義久の居城

・三崎城 三浦氏の本拠地

・関東のお城や史跡などの訪問に便利な地図

この記事へのコメントはありません。