目次 Contents

武蔵・高幡城とは

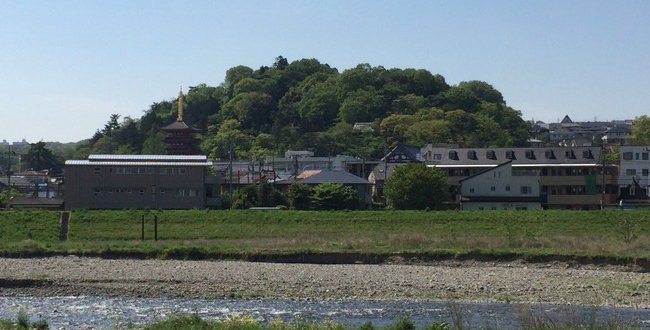

東京都日野市高幡町にある「高幡城」(たかはた-じょう)は、標高130m、比高50mの平山城である。

有名な高幡不動(金剛寺)が麓にあり、その裏山が城址で、一部は「八十八ヶ所巡礼のお遍路コース」と紹介されている。

高幡不動から登山道があり、急な坂道を登っていくと尾根上を南北に伸びる郭跡に到着できる。

途中にも曲輪と思われる箇所がいくつもあった。

そして、緩やかな斜面を登ると主郭だ。

尾根上が3つの郭に別れている主郭は、遊歩道が作られたためか、堀切・土塁などは明確に残っていないが、それらしき遺構は、目を凝らせばわかる。

上記写真が高幡城の最頂部。

一段下がったところから山頂部を撮影。

頂上部は平野の独立峰であることから、展望が非常に良いのだが、今は木々が茂っており、撮影はできなかった。

上下の2枚は、だいぶ下がったところで、木と木の合間から辛うじて撮影できた遠景。

葉がない冬季であれば展望の撮影ができるかも知れない。

麓の高幡不動尊の境内には上記のような湧水もある。

なお、高幡城は浅川、多摩川の合流点に近い要所あり、多摩川を越えた武蔵・三田城(国立市)と向かい合う形になっている。

しかし、高幡城の話が文献には余りでてこないため、良くわかっていないが、室町時代には高幡氏の詰め城になっていたと考えられる。

西側の麓には南平館と呼ばれる平地がある。

スポンサーリンク

1455年1月、第一次立河原合戦(立河原の戦い)にて、大石房重などが討死していますが、関東公方・足利成氏に敗れた上杉憲秋が、高幡不動にて自害したが、この時にはすでに高幡城もあったことだろう。

下記の写真がその上杉憲秋の墓。

奥殿の右わきにある。

1504年の第二次立河原合戦でも、上杉朝良・今川氏親・北条早雲と、上杉顕定・足利政氏とが多摩川で合戦になったことから、その時にも拠点として使用された可能性がある。

戦国時代になると北条氏照の支配として、高幡之郷は平山大学助と言う武将が知行していたと言う記録があるため平山氏が高幡城主であったと考えられる。

高幡不動尊には北条家関連の古文書も多く残されており、北条氏照が直江景綱(直江兼続の養父、お船の方の父)に宛てた「越相同盟」に関する書状も見つかっている。

スポンサーリンク

1590年、豊臣秀吉による小田原攻めの際には、高幡十右衛門が高幡城を守ったと言うが、北国軍の前田利家や上杉景勝の部隊が押し寄せたとされる。

ただし、どの程度の戦闘になったかなどは不明であり、もしかしたら、攻められていなかった可能性もある。

その理由としては、高幡十右衛門は八王子城の籠城に加わっていた戦死者にその名が見えることもあり、不確定要素が大きい。

高幡不動は幕末に活躍した新撰組の副長・土方歳三の菩提寺であり、境内に大きな土方歳三の銅像も建っている。

高幡不動尊と高幡城への登城による見学所要時間は約50分といったところ。

高幡氏の一族「土方氏」

土方歳三の「土方氏」は、高幡不動(金剛寺)がある場所の城、武蔵・高幡城主である高幡氏の一族になります。

高幡氏の傘下であった三沢十騎衆(三沢衆・十騎衆)の筆頭格が土方弥八郎だったようです。

武蔵・高幡城と百草城の間に「三沢谷」と呼ばれる谷戸があり、恐らく三沢・八幡神社付近に屋敷を構えていたものと推測されます。

三沢谷域(三沢谷館)と言うような名称をつけても良いのですが場所は不明です。

北条氏照が武蔵・滝山城主となると高幡氏も組み込まれたため、必然的に土方氏も従いました。

1563年、滝山城の改修工事に駆り出されたのか?、無給で働いてくれた恩賞として、北条氏照から三沢十騎衆は三沢郷を与えられている。

戦国時代には高幡十右衛門が1590年、八王子城の戦いにて討死しているのが見られます。

そして、小田原城の北条氏を降伏させた豊臣秀吉は、多摩地域にも禁制を出しました。

そのうち土方弥八郎・土方平左衛門・土方善四郎・土方越後の4名に出した書状が現存しており、3通ほど三沢衆十騎衆充てに出されています。

スポンサーリンク

その後、江戸時代には土方八右衛門が三沢村の名主となったようですので、周辺にも土方一族が散らばっていたものと考えられます。

よって、高幡不動は必然的に高畑氏の菩提寺であり、一族である土方氏も菩提寺としました。

土方歳三も先祖は下級とは言え武士だったと言う事で、武士にあこがれたと言う事なのでしょう。

交通アクセス

高幡城への行き方・アクセスは高幡不動尊を目指せばよい。

高幡不動尊の境内をちょっと奥に進むと、あちこちに案内図があるので、迷う事は無い。

ただ、道が多くて、どの道を進めばよいか迷う事もあるので、案内図を1回写真撮影してから登ると良いだろう。

車の場合、京王電鉄の高幡不動駅を降りて、徒歩5分。

なお、お正月は初詣客が殺到して、高幡不動の駅の方から参拝の列が繋がる。

雑踏事故防止のため、警察官が境内にて入場規制指示をする状況となるため、ゆっくり訪れるのであれば、正月は外した方が良い。

スポンサーリンク

車の場合は境内に参拝客用無料駐車場があるが、土日祝の昼間は満車になる場合が多い。

下記の地図ポイント地点が無料駐車場入口。

土日祝は特に左折入場のみとなる。

・関東の役職である鎌倉公方・関東管領・古河公方などを解説

・田村氏館

・上杉憲秋とは 再起を賭けた室町時代の武将

・土方歳三の新撰組副長としての「生き様」とは

・高幡不動尊とは 新選組・土方歳三の銅像も

役に立ちました

ブログの方、拝見させていただきました。

非常に詳しく高幡城について書かれていましたが、どこの文献を参考になさられたのでしょうか。

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、返信のほどよろしくお願いします。